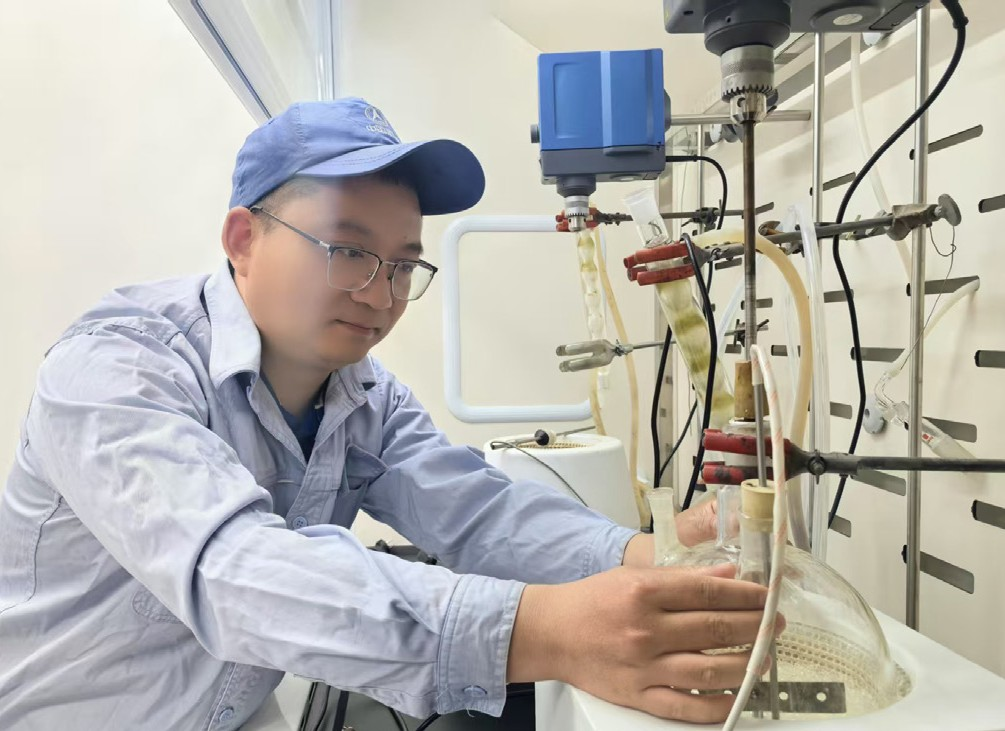

毛龙:襄阳航天人的“火种”人生

毛龙,湖北航天化学动力技术研究所高级工程师、课题组长。深耕气体发生器研发领域十余年,主导参与国家级项目 3项、省部级科研项目5项,依托自主研发的“高压产气技术平台”,构建了覆盖民用、军用及前沿领域的多元化应用生态,在航天领域,技术赋能卫星推进系统与姿控装置,实现高精度气体供给;在国防领域,突破诱饵弹气体发生器的快速响应与稳定性难题;在汽车领域,开发具有自主知识产权的新一代低成本、高性能的气体发生器产品,避免汽车被动安全领域被国外厂家“卡脖子”,实现产业链自主可控的目的,并通过国产替代,创造巨大的市场价值。通过核心技术国产化与场景创新双轮驱动,推动产品向绿色化、智能化、高附加值方向迈进,成为高质量发展的重要引擎。掌握了“基础研究—工程转化—产业应用”的三维一体研发技术能力体系,相关技术获得国家发明专利12项,累计形成产值超过5亿元。

不断学习 提升业务能力

作为新时代科技工作者,他始终以“学习强基、创新赋能”为成长理念,在不断的实践与学习中,掌握ANSYS流体仿真、三维建模、试验数据分析等专业工具。提出“失效模式分析—仿真验证—工艺改进”闭环研发流程,将新产品开发周期缩短 40%。在研发中不断深耕多项产气技术,从固体氧气发生器、氮气发生器、安全气囊气体发生器到混合式气体发生器,通过不断创新,建立了全类型的“高压产气技术体系”应用平台。

持续坚持 攻克技术难关

在技术攻关工作中,他始终秉持“问题导向、系统突破”的创新理念,带领团队攻克 多项核心技术瓶颈。针对航天动力系统关键部件——大型气体发生器的工程化难题,通过多物理场耦合仿真与极端工况验证,创新设计复合密封结构,攻克壳体带药焊接工艺,实现在600℃/40MPa工况下实现连续稳定工作,较传统方案减重30%,500余次实验保持零泄露。面对气体发生器多相流燃烧稳定性这一业界难题,采用内外压同步检测技术,建立非稳态燃烧判据模型,对关键工序识别并进行控制,实现输出压力波动幅度从±10% 压缩至±3%。特别是创造性构建“无火药和双燃烧室协同”的发生器结构,突破无传火药迅速点火技术。实现跨学科融合:整合计算流体力学、材料热力学和燃烧化学等多学科理论,为结构优化提供理论支撑。

勇于创新 推动技术新发展

在“军技民用、民品军用”双向转化机制指引下,发挥敢想敢干的精神,主导构建了覆盖低压(0.5—5MPa)至超高压(40MPa+)的全域气体发生技术平台,形成“基础材料—核心器件—系统集成”三级创新体系。研究工作从单个气体发生器产品研制至系统集成的项目任务,从低压走向超高压的跨越。通过模块化组合设计,实现气体发生器在航天姿控、汽车安全、卫星推进等场景的快速适配,实现气体发生器产品的应用拓展。

作为新时代航天科技工作者,他始终牢记习近平总书记“发展航天事业,建设航天强国”的殷切嘱托,将个人理想融入国家战略需求。在气体发生器技术领域,实现了从跟跑、并跑到领跑的跨越式发展, 构建起具有完全自主知识产权的技术体系,为我国航天技术应用产业,提供了安全可靠的“气源装置”。

始终以“科技自立自强”为行动纲领,推动形成“基础研究—技术开发—产业孵化”的良性循环生态,以更多原创自主可控的科技成果,为航天强国建设注入澎湃动力!